Perché le tentazioni “cinesi” del governo gialloverde sulla “via della seta” potrebbero avere un prezzo.

L’adesione alla via della Seta? I memorandum contano poco, ma attenzione alle clausole nascoste. Da Huawei all’Obor, ecco perché gli Stati Uniti hanno gli occhi puntati sulle prossime mosse del governo gialloverde. Ne parliamo con Kelsey Broderick, fellow dell’Eurasia Group ed esperta di Cina.

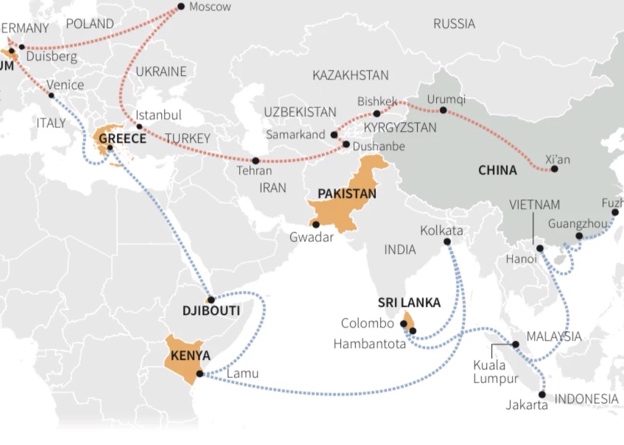

Prima i flirt con Huawei, ora la tentazione Obor (One Belt One Road). L’Italia gialloverde si fa sempre più vicina alla Cina di Xi Jinping, pronto a far la sua prima visita ufficiale a Roma il prossimo 22 marzo. Quelle che sembravano piccole scosse di assestamento assumono man mano la forma di grandi movimenti tellurici. Non piace agli Stati Uniti questo sguardo rivolto ad Est di uno dei loro principali alleati. Tanto più nel bel mezzo di uno scontro diplomatico (e non solo, viste le tensioni continue fra navi militari nel Mar cinese meridionale) che vede Washington e Pechino impegnati in quella che schiere di storici e politologi non esitano a definire una Guerra Fredda 2.0. Così i moniti da una parte all’altra dell’Atlantico vanno moltiplicandosi, e trovano alterna fortuna dentro al governo italiano, con i leghisti più sensibili alle richieste americane e i Cinque Stelle convinti a tenere la barra dritta all’insegna dell’ Italy first. “Tutto ha un prezzo”. Kelsey Broderick, fellow dell’Eurasia Group fondato da Ian Bremmer ed esperta di Cina, spiega da Washington ai microfoni di Formiche.net che la pazienza dei nostri alleati ha un limite. “Non penso che la Casa Bianca possa spingersi al punto di punire l’Italia per la sua cooperazione con i cinesi, ma sicuramente la pressione non diminuirà e l’indifferenza del governo italiano ai richiami americani può costituire un punto di svolta in negativo nei rapporti bilaterali”.

Andiamo a ritroso, partendo dall’appuntamento più atteso. “È senz’altro vero che a Washington gli occhi siano puntati sulla visita di Xi Jinping a Roma – ci spiega la ricercatrice – L’Italia sarebbe il primo Paese G7 a firmare un memorandum d’intesa sulla Belt and Road Initiative”. La Via della Seta divide gli addetti ai lavori. Guadagno e sicurezza, commercio e indipendenza politica devono essere sapientemente bilanciati prima di prendere decisioni irrevocabili. La preoccupazione per il memorandum cui ha fatto cenno recentemente il sottosegretario al Mise Michele Geraci e con lui il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini deve però essere ridimensionata. “Per gran parte questi documenti sono vaghi e non vincolano il Paese ad investire o a siglare intese con le aziende cinesi, un processo che peraltro in Italia è già in atto da diversi anni a prescindere dalla nuova Via della Seta”. Attenzione ai cavilli: “Non di rado questi memorandum si dimostrano piuttosto ambigui, e includono clausole politiche, come il riconoscimento di un’unica nazione cinese che comprende anche Taiwan”.

E qui risiede il cuore, squisitamente politico, della questione. Il cerchiobottismo non fa per la politica estera, e può funzionare solo sul breve periodo. Aderire in fretta e furia alla Bri, il caso dello storico porto greco del Pireo acquisito dai cinesi di Cosco insegna, ha conseguenze che travalicano l’economia. “Negli ultimi due anni c’è stato senz’altro un movimento in direzione Pechino da parte italiana, dapprima inviando un presidente del Consiglio (Paolo Gentiloni, ndr) all’inaugurazione del Belt and Road Forum International, poi con la continua interlocuzione di questo governo con le autorità cinesi, infine con la contrarietà espressa verso il nuovo meccanismo europeo di screening degli investimenti esteri”.

Mentre divampa la competizione geopolitica fra le due sponde del Pacifico non può passare inosservata agli occhi degli americani la special relationship dell’Italia con il governo di Xi. Alla base di queste preoccupazioni, va da sé, convivono ragioni ideologiche e mere evidenze. “L’argomento più usato dalla Casa Bianca è la cosiddetta “debt trap diplomacy” con cui i cinesi vincolerebbero i Paesi beneficiari degli investimenti – dice la Broderick – Poi c’è altro. La Cina è una potenza in ascesa che ha ambizioni egemoniche, l’economia cinese con gli anni ha iniziato ad esser vista da fuori come più solida, e questo ha innervosito gli Stati Uniti”.

I sospetti anti-cinesi non sono certo nati con Trump allo Studio Ovale. “Questi timori erano diffusi anche con l’amministrazione di Barack Obama, ma finivano per cedere il passo alla logica formale della cooperazione win-win. Diciamo che con Trump gli alti ufficiali hanno finalmente potuto dire ad alta voce ciò che pensavano della Cina” spiega l’esperta di Eurasia. “Una delle micce che hanno allertato i policymakers di Washington fu l’acquisto da parte cinese del porto di Hambantota in Sri Lanka. A questa ha fatto seguito una continua espansione in Africa che non è certo passata inosservata”.

Il caso Huawei ha confermato e conferma la preoccupazione americana per le mire egemoniche (politiche, militari, economiche) cinesi. Lo scorso 11 dicembre la goccia che ha fatto traboccare il vaso: “L’arresto di Meng Wanzhou ha provocato una brusca reazione da parte del governo cinese, che ha iniziato a rispondere mostrando i muscoli e dando avvio a un’ondata di arresti e sequestri”. Oggi la contesa fra le due superpotenze si è fatta esplicita, senza veli. E passa anche dalla fiducia nei rispettivi sistemi di alleanze. Per questo non può non preoccupare la postura marcatamente pro-cinese assunta dal nuovo governo italiano (peraltro sulla scia dei recenti inquilini di Palazzo Chigi). Non serve girarci intorno: la Cina oggi è considerata il nemico numero uno a Capitol Hill. “Nonostante Trump vanti di avere un ottimo rapporto personale con Xi, la sua amministrazione continua a mettere in cima alla lista degli avversari Pechino e non Mosca – chiude l’esperta da Washington – è una realtà con cui l’Italia dovrà fare i conti”.